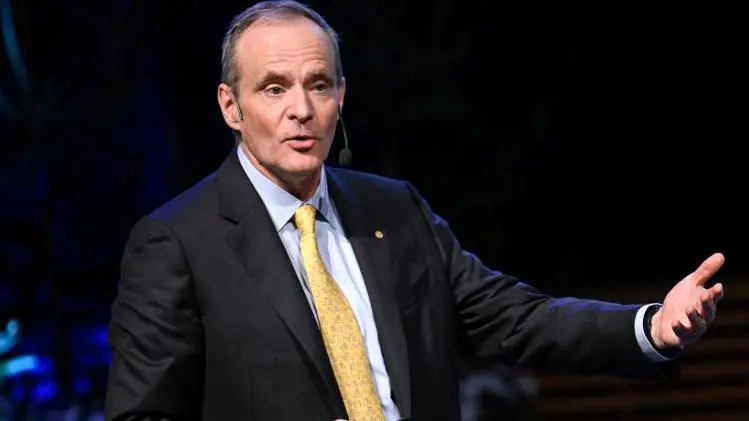

Simon Johnson, economista británico-estadounidense y profesor del MIT, fue galardonado con el Nobel de Economía en 2024 por su investigación sobre la desigualdad. Compartió el premio con Daron Acemoglu, también del MIT, y James A. Robinson, de la Universidad de Chicago.

Un año antes, Johnson y Acemoglu publicaron “Poder y progreso”, un libro que analiza cómo la tecnología ha favorecido históricamente a las élites, alertando sobre los riesgos de depender excesivamente de la inteligencia artificial (IA) y proponiendo reformas para asegurar que los avances tecnológicos generen bienestar compartido.

En conversación con BBC News Mundo, Johnson abordó el dominio de las grandes tecnológicas —como Meta, Apple, Amazon, Google y OpenAI— y propuso alternativas para reducir su poder, justo antes de que se iniciara en Washington un juicio antimonopolio contra Meta.

Johnson considera que las grandes plataformas digitales actuales tienen un poder comparable, e incluso superior, al de las grandes corporaciones de comienzos del siglo XX, al controlar tanto la industria como la información. A su juicio, esto representa una amenaza directa para la democracia.

Uno de los puntos clave es que estas plataformas, como X (antes Twitter), funcionan como monopolios de facto: aunque algunos usuarios rechacen a sus propietarios, siguen usando los servicios porque no encuentran opciones reales. Además, estas compañías lideran el desarrollo de la IA, lo que les da aún más influencia.

Sobre el impacto de la IA, Johnson afirma que todavía es incierto. Cree que podría traer beneficios o causar graves perjuicios, dependiendo de cómo se la regule. Propone que los gobiernos promuevan innovaciones que empoderen a los trabajadores, en lugar de reemplazarlos, pero critica que la administración actual en EE.UU. favorece un enfoque laissez-faire que permite a las empresas actuar libremente.

Según Johnson, regular a las tecnológicas mediante leyes en EE.UU. es complicado, a diferencia de Europa, donde si bien se han implementado restricciones, también se ha frenado la innovación. Para competir e influir en la dirección de la tecnología, insiste, es necesario participar activamente en su desarrollo.

En cuanto al impacto laboral de la IA, Johnson se muestra escéptico ante la idea de que simplemente se crearán nuevos empleos. Señala que toda automatización desplaza trabajadores, y que si no surgen nuevas tareas para los humanos, podría haber consecuencias negativas.

También descarta que la renta básica universal sea una solución realista, argumentando que la tecnología actual no aumenta la productividad lo suficiente como para garantizar un alto nivel de vida para todos sin trabajar.

En el debate sobre redes sociales, Johnson reconoce que inicialmente prometieron democratizar la información, pero hoy ve que promueven adicción y manipulación emocional para retener la atención de los usuarios, lo cual afecta tanto a los jóvenes como al funcionamiento de la democracia.

Por eso, sugiere que en lugar de financiarse con publicidad, estas plataformas deberían adoptar un modelo de suscripción, similar al de Netflix o Disney+. Aunque esto podría generar críticas, especialmente por dejar fuera a quienes no puedan pagar, él defiende que es preferible a seguir siendo el “producto” en un sistema basado en la publicidad digital.

Finalmente, señala que las redes sociales, al promover emociones como la ira o el miedo, alimentan la polarización y se convierten en herramientas de manipulación, incluso para actores extranjeros. Frente a este panorama, Johnson insta a abrir el debate y buscar soluciones que reduzcan estos riesgos y protejan a la sociedad.